Cosa dicono i poeti? Tu li hai visti in giro in questi giorni neri, li hai visti sfidare le ombre e scrivere versi in equilibrio sull’abisso? Li hai visti scivolare nel fango e calpestare le nuvole o sorridere beati mentre si sedevano al banchetto con Dio?

I poeti hanno sognato di essere sognati dalla gente e diventare eroi e santi. Hanno compreso prima di tutti che il dolore è una fortuna, sul dolore, magari meglio se è quello degli altri, si possono costruire enormi fortune.

Dobbiamo trovare il senso della poesia in questo mondo. Presumibilmente per molti suggerisce ricordi impolverati di pomeriggi spesi a parafrasare Petrarca, seguiti poi in età più adulta da un distacco generico o magari da un’intransigenza vera e propria nei confronti di tutto ciò che si presenta in forma di verso.

Ieri la poesia era un retaggio della nostra cultura liceale, un orpello per audace che pochi eletti celebrano, che la maggioranza, invece, se non deride guarda con imbarazzante sonnolenza. Eppure, ogni poeta ci consente di leggere una verità importante tra le pieghe della quotidianità che altrimenti sarebbe rimasta celata o dimenticata. I poeti ci aiutano ad essere leggeri nell’affrontare le paure o misericordiosi di fronte alle insane malvagità.

Costruiscono ponti su cui camminare per arrivare alla nostra anima, al suo buio senza perdersi. Ma sanno anche vendicarsi delle nostre fragilità, senza avere compassione alcuna. Qualcuno ha spesso stimato che tutta la poesia del mondo consta, almeno in parte, nell’afferrare qualcosa in prestito da chi è venuto prima, riadattarlo e inserire qualcosa di nuovo, magari di personale, portandoci a capire che abbiamo un’anima, e trovando la consapevolezza che troppo spesso la lasciamo affondare sotto il peso delle mille cose che affollano le nostre giornate.

Oggi dobbiamo chiederci cosa la poesia può donare ad una umanità stanca e logorata, in un momento in cui siamo assediati ed impauriti, in queste ore lunghe di strana solitudine, di isolamento forzato, in questo tempo che sembra riscrivere e modernizzare una nuova Apocalisse.

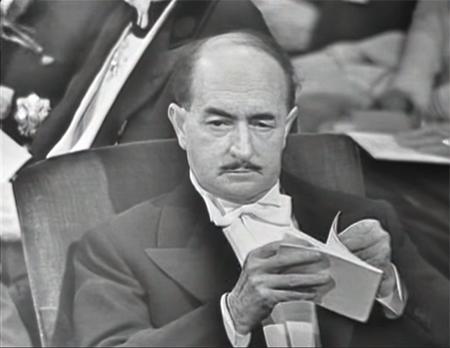

Eppure, fino a qualche mese fa l’esibizionismo isterico profetizzato da Montale nel 1975, durante il discorso per il Nobel, era diventato una certezza implacabile con la deriva del soggetto poesia verso un ruolo nella società contemporanea sempre più marginale, ovvero impossibilitata ad esprimersi, con sempre più impervia l’assunzione della responsabilità del poeta ad usare un linguaggio nuovo ma immutato, segnando così una sfida impari.

Nell’epoca del post Coronavirus, dovremo rifondare una nuova società, disegnando un nuovo paesaggio, vivendo probabilmente un periodo alieno dove tutti cercheremo la chiave di volta necessaria a farci aprire le verità nascoste o quelle che abbiamo smarrito.

La poesia deve essere una di quelle chiavi: ognuno di noi, come un iniziato, deve entrare in un linguaggio nuovo dove la parola e il simbolo si fondono e compiono lo stesso percorso immaginario, sovrapponibile, visionario ma fortemente intriso della nostra realtà. Anche per permettere all’uomo di trovare il senso della vita che razionalmente gli sarà sfuggito, ma che varrà la pena di risperimentare e tornare a vivere. Occorrerà rivelarla la nuova poesia: poiché la condizione umana non nel determinato momento storico, ma presa singolarmente, sarà avvilita e confusa.

Questo non significherà estraniarsi da quanto è avvenuto nel mondo, ma semplicemente non dovremo scivolare nell’errore di cambiare il “transitorio” con “l’essenziale”. La poesia non deve essere solo speranza e miracolo ma anche lamento e sconfitta. Un altro errore potrebbe essere quello di volere dare fiato solo alla gioia di quanto riscoperto e di nuovo vissuto, posseduto e apprezzato.

Servirà, invece ed anche, storicizzare e memorizzare, per noi e per le prossime generazioni. Qui, il poeta dovrà evitare di pontificare ma dovrà servirsi della realtà per diffondere la verità dei suoi occhi, perché la poesia possa essere un mezzo di conoscenza e non solo di rappresentazione, possa servire per andare alla ricerca di quel “quid” che è la sola cosa certa per cui si può vivere. Quel quid può essere l’amore, nuovo.

E se si è innamorati il gioco è ancora più semplice e più remunerativo. L’amore ha più tasche dove introdurre monete e nascondere segreti, per esso le parole non sono mai di troppo, si possono inventare e storpiare andranno sempre bene. In nome suo si prega, ci si immola, ci si ammala, si può anche uccidere e restare impuniti. L’amore è una manna per i poeti così come per i bugiardi.

L’amore inteso come la ricerca di una verità netta, certa, non sommaria o generale; lo scoprire quale è il “qualcosa” che “unisce” e allo stesso tempo “disunisce” l’essere pensante, caratteristiche che rendono l’uomo unico e diverso dagli altri esseri. Senza estetismi e rese. Un improbabile e atteso colpo al cuore che oscura ogni ragione e crudele si arrampica su di noi, e ci costringe a tollerare le proprie insicurezze, i propri dubbi, perché in fondo far poesia e far l’amore è esprimere comunque la propria situazione interiore, le proprie difficoltà, mettendo a nudo così la nostra anima. Come un lenzuolo sfatto su un letto d’estate.

Perché la nuova poesia saprà ammettere che la vita stessa è un limite all’amore o affonderà nel girotondo della rima baciata, incensando gli odori e mostrando alla gente i barlumi della felicità inutile?

Spero che la nuova poesia non sia la selezione naturale delle nostre incertezze ma sia una sfida alle ideologie che verranno, una sfida anche alla migliore tecnologia che avanzerà, che non proietti una società impigliata, non abbia fugacità ma sappia riconoscere l’amara bellezza della sopravvivenza.

Werner Karl Heisenberg, Premio Nobel per la fisica nel 1932, affermò che uno scienziato, per essere tale, deve anche essere poeta. Aveva compreso una verità che ai più oggi potrebbe apparire stucchevole. Perché la poesia non può fare a meno dell’uomo che verrà, dell’uomo forgiato dalla fede e dalla scienza, dal progresso così come dalle sue innumerevoli cadute nell’orrore. Ecco che sarà la poesia della routine e della scontentezza e noi la dovremo ammirare come quella che decanterà il sogno e la finzione o il sentimento nuovo che ci batterà in petto.

Facciamo attenzione: la poesia avrà un compito feroce, ovvero quello di sorvegliare l’umano spirito dagli attacchi della banalità e dagli inganni culturali ed emotivi che stiamo seminando.

In futuro i bambini di oggi racconteranno il presente che vivono. Il loro ieri sono questi giorni ed evocheranno con la forza del loro pensiero la magia, la paura e la brutalità di questo tempo; siamo noi ad indicar loro la verità o la finzione di ciò che un giorno racconteranno dell’esistenza al tempo del Coronavirus. Sarà la loro poesia.

Saranno gli intellettuali che avranno il compito di analizzare, decifrare, interpretare questo momento storico. Ed è impensabile che lo facciano con la solidità e l’arroganza degli occhi di adulto. In loro si anniderà sempre e comunque il bambino che oggi stiamo proteggendo o che sta soffrendo per questo strano isolamento.

Salvatore Quasimodo affermava che

la poesia rivela un sentimento che il poeta pensa essere individuale, personale e che il lettore avverte come proprio.

Il poeta dunque ha la capacità di rendere universale il sentire, infiamma le nostre emozioni, getta bagliori che si fanno sensazioni, crea una straordinaria empatia tra sé e il lettore. Tra quello che canta e quello che ognuno di noi realizza nel proprio intimo.

Il poeta muta le immagini in linguaggio e il lettore modifica il linguaggio in immagini; in virtù della pluralità di significati che la parola poetica evoca, ogni lettore legge, “vede” immagini diverse, secondo la propria sensibilità, disponibilità emotiva, preparazione culturale. Noi non dobbiamo mai creare il rischio di rendere vana, inutile la bellezza della poesia. Che ci piaccia o meno, va rispettata.

Al poeta poi non fate mai mancare il pianto di un bambino, ne ricava subito una ninna nanna di nostalgia. Le sue litanie sono benedette se hanno il suono delle lacrime in inverno, ovvero puro cristallo e violenta tempesta. Il poeta non viaggia in prima classe ma ha i biglietti sempre nel portafoglio valido per ogni destinazione.

È un eremita che frequenta la gente che conta perché è sicuro di trovarci ispirazione. Soffre il sole perché ha paura che gli faccia ombra ma inganna la luna con sublimi dosi di incanto.

La poesia è un linguaggio che nella comune convinzione è funzionale alla nostra dimensione e cioè alla nostra essenziale condizione; noi ne sentiamo i privilegi e ne replichiamo le virtù a volte come se fossimo la parodia non riuscita della vita che avremmo voluto vivere. È una ascesi che scatena un problema di fondo che vale ancora oggi: c’è da capire se il poeta è un eremita di professione o uno yes-man che conosce a memoria i nomi della casta e li venera. In entrambi i casi non ci piace.

Noi tendiamo all’uomo intatto, al puro che si cala negli abissi della nostra anima e pretende uno spazio di silenzio tra la folla muta e vociante allo stesso tempo, cieca e zeppa di immagini distorte, dissuasa a pensare di continuo alla salvezza affinché la sua tragedia non si avveri. Il poeta alla fine è il nostro respiro liberatorio, nonostante a volte sia la contraffazione di se stesso e non abbia paura di essere insolente.

La poesia allora dovrà essere l’effige della nuova era se essa si mostrerà: conquistando identità e originalità, apprezzando e ricavandone le nozioni che accidentalmente la storia ci insegnerà. Il post Coronavirus ci dirà se la forza accumulata in questo lungo periodo saprà resistere ad una nuova omologazione, ad una più ingorda tecnologia e ad una devastante ripresa emotiva della socialità.

Molti eventi hanno spaventato l’uomo e messo in forse il suo futuro; ma il futuro, va detto, inteso come proiezione del presente, come semplice continuità. Di questa paura non abbiamo ancora compreso le conseguenze, non sappiamo se saranno incalcolabili o se saranno contrapposte ad una serialità che è oggi misura e strumento del divenire.

Ci sarà un conflitto aperto tra gli uomini fermi nell’epoca pre-virus e gli uomini del post epidemia: i primi vorranno recuperare il tempo perso, i secondi vorranno ricostruire la nuova società e di conseguenza la nuova parola e di conseguenza la nuova poesia.

L’uomo non ha finora domato e flesso alla sua misura il mostro che considerava minaccioso. Nello stesso tempo, ricacciato come apocalittico, il “mostro” si è insinuato ed è sceso a fondo nella sensibilità e nella ideazione dei suoi contemporanei.

Vivremo tra l’efficacia della oscura alienazione e la fedeltà a quello che eravamo: la poesia dovrà inventarsi lo stile di una nuova partecipazione, dimenticandosi l’agonia e il vuoto, così come l’applauso e la resistenza.

Dovrà ingannarsi per rigenerarsi, diventare memoria collettiva ma anche nuova avanguardia. Popolare e colta come da sempre, cortigiana e artificiale, da supermercato come da cattedrale. Importante è che rispetti la minoranza e sappia onorarla: quella poesia che in clandestinità non si vergogni ma sappia farsi ascoltare e sia sorgente che fuoriesca dalla pietra scavata. Perché alla fine essa appartiene a chi sa ascoltarla, a chi vive delle sue vertigini.

Essa non ha intenzione di cambiare il mondo ma muta insieme al suo tempo, ne è parte integrante perché è realtà dell’uomo. Non possiamo elevarla a strumento di massa ma nemmeno portarla nelle catacombe degli eletti, perderebbe l’essenza della sua spiritualità.

È auspicabile che essa abbia una immediatezza obbligata e sia inevitabile, altrimenti non correremo mai il rischio di essere racchiusi in un cioccolatino.

Al poeta poi non fate mai mancare il pianto di un bambino, ne ricava subito una ninna nanna di nostalgia. Le sue litanie sono benedette se hanno il suono delle lacrime in inverno, ovvero puro cristallo e violenta tempesta. Il poeta non viaggia in prima classe ma ha i biglietti sempre nel portafoglio valido per ogni destinazione.

È un eremita che frequenta la gente che conta perché è sicuro di trovarci ispirazione. Soffre il sole perché ha paura che gli faccia ombra ma inganna la luna con sublimi dosi di incanto.

Il poeta che verrà dovrà essere illuminato nel dire quello che non ha visto ma ha percepito, profetizzando la versione dell’uomo nuovo. Dovrà flagellarsi nell’allegria recuperata, ammonirci mentre le acque del diluvio si ritireranno, contemplarci nel nostro dolore e biasimare ogni protervia e ogni calunnia che ci vomiterà l’illusione di aver vinto definitivamente la guerra.

Il poeta dovrà dare voce a chi ha perso la battaglia, a chi ha posto la fede nel taschino della giacca, a chi non conosce la strada che porta alla memoria del proprio padre, a chi vivrà il nuovo tempo col passo dell’iniziato, contravvenendo al’etica della continuità conservatrice che avvilisce ogni sacra trasformazione.

Il poeta dovrà scegliere tra sorveglianza totalitaria e responsabilizzazione dei cittadini, tra l’isolamento nazionalista e la solidarietà globale, tra vulnerabilità della comunità e fortezza della solitudine, perché non è la fine del mondo come qualcuno ha sentenziato ma sicuramente è la fine del mondo che abbia conosciuto e nel quale abbiamo forgiato la nostra esistenza e i nostri valori.

E allora cosa diranno i poeti? Diranno che l’uomo è solo e che Dio è morto definitivamente, che la nuova rivoluzione la combatteremo su comode poltrone casalinghe, che la dittatura del proletariato sarà annientata da quella mediatica popolare, che abbiamo ridato luce ai fondali del mare e libertà agli animali stupiti, che questo virus è stata una terapia per la società e che così sarà accompagnata verso un mondo migliore, che fra trent’anni rivaluteremo questo momento e lo benediremo perché siamo stati preti di noi stessi, confessandoci e assolvendoci.

La poesia avrà il compito di essere se stessa, rinnovandosi nelle parole e nello spirito ma non cambiandone la missione. Dovrà dare voice a chi l’ha persa, far ritrovare chi si è smarrito, confondere chi ha certezze, scegliere se difendersi o abbracciare l’iper-tecnologismo che ci invaderà.

Si attribuiscono molteplici funzioni alla poesia, ma essa non ha le funzioni che le si conferiscono – ideologiche, pratiche, eccetera – la poesia ha una funzione energica e fondamentale: svelare l’essere e rivelare il rapporto che l’essere ha con il mondo, con gli altri. Gli antichi Greci definivano la poesia il «fare». Perché è proprio un fare: è un modellare ed operare su se stessi. Non solo si disvela il nostro essere, ma esamina il rapporto fra la nostra coscienza e il nostro essere.

La poesia, quindi, è una delle arti che lavora sulla materia. Gli alchimisti affermavano che, se si muove una sostanza in un bicchiere, l’incessante mescolare trasforma le sostanze e, nello stesso tempo, muta anche colui che fa. Questo è uno dei più significativi effetti del fare artistico. Non solo si trasmette alla coscienza tanta parte di noi, ma si cambia noi stessi, si trasforma il rapporto fra noi e la profondità di noi. È quello che definiamo intuizione.

Einstein ribadiva che non si giunge alle leggi universali per via di logica, ma per intuizione, e l’intuizione non la costruiamo noi, ma è possibile nel rapporto simpatetico con l’esperienza.

La poesia è dunque uno dei più importanti mezzi per pervenire con la “coscienza” al nostro proprio essere. È un cammino, una strada, sulla quale occorre pazienza e perseveranza.

Allora i poeti diranno:

A noi piace che crollino le certezze altrui ma che si regga il mondo sulle nostre parole. Noi spariamo con le parole e non facciamo prigionieri, noi sfuggiamo a tutto anche alle verità più assolute.

Noi siamo indispensabili affinché quello che tu chiami vita abbia un senso.

Noi abbasseremo la testa come quando un sacerdote ci benedice e chiederemo pietà per i peccati che abbiamo fatto. Soprattutto uno: non aver affidato a loro l’intera nostra esistenza. Perché essi conservano l’elisir della bellezza e dell’infinito.

Muoiono i poeti

ma non muore la poesia

perché la poesia è infinita

come la vita.

Aldo Palazzeschi

Autore Massimo Frenda

Massimo Frenda, nato a Napoli il 2 settembre 1974. Giornalista pubblicista. Opera come manager in una azienda delle TLC da oltre vent'anni, ama scrivere e leggere. Sposato, ha due bambine.