Il compositore, pianista e improvvisatore di fama internazionale nel suo romanzo d’esordio racconta del viaggio del giovane Bach che ha cambiato per sempre il destino della musica

Due anni dopo il suo intenso concerto ‘Cosmology of Bach – music for piano + beat and sound design’, un viaggio tra i codici sonori del geniale compositore tedesco, il Maestro Cesare Picco torna ad omaggiarlo stavolta con un libro, ‘Sebastian‘, Rizzoli editore, disponibile dall’8 ottobre, che illustra la sua mappa dell’universo musicale.

Un romanzo delicato, dolce, appassionato che ci mostra un Bach inedito, giovane, spiritoso, curioso, che, dopo un viaggio avventuroso intrapreso con un amico, da precoce talento della musica diventerà quella stella luminosa ed arcinota che non smetterà mai di rischiarare il nostro cielo.

Un testo a cui mi accosto con aspettative altissime, avendo avuto il privilegio di conoscere personalmente il Maestro, qualche anno fa, durante uno splendido incontro – dibattito al Teatro Bellini di Napoli, essere stata poi irrimediabilmente rapita dalla magia della sua musica nel ‘Blind Date’, realizzato insieme a CBM Italia Onlus, organizzazione umanitaria che combatte la cecità evitabile e la disabilità nei Paesi del Sud del mondo, ed averlo intervistato, scoprendolo non solo emozionante, empatico e sensibile al pari delle sue composizioni, ma anche intenso ed umano come davvero solo i grandi sanno essere.

Una scrittura fluida, capace di arrivare a tutti, che sottende, però, infinite chiavi di lettura, in cui spicca l’immenso amore per il potere immaginifico del suono. Da leggere e rileggere! Troppi gli interrogativi che mi apre. Confidando nella sua estrema disponibilità, torno ad intervistarlo.

Maestro come mai ha scelto di incentrare il suo primo romanzo proprio sul geniale Bach, il primo ad intuire che il mondo avesse la forma di uno spartito e che ogni cosa prendesse vita, se si impara ad ascoltarne il suono segreto?

A quest’ultima frase sono arrivato dopo un lungo percorso, perché questa è la mia visione di Sebastian. Mi sono trovato tra le mani l’urgenza di scrivere una storia attorno ad uno dei più grandi geni dell’umanità che, ancora oggi, ci arriva, come immagine nella nostra testa e nel nostro cuore, come un vecchio saggio un po’ burbero e che fa il paio con altri geni.

Se pensi a Leonardo, a Michelangelo, a Picasso non ce n’è uno che concepiamo in maniera naturale anche come ragazzo, eppure deve esserci stato un momento in cui, in queste grandi menti, è scattata la scintilla.Il romanzo parte da questo vero momento della vita di Bach quindicenne che, insieme ad un amico di poco più grande di lui, compie un viaggio a piedi di 300 km, viaggio di cui non si sa nulla, come, del resto, si sa pochissimo di molta parte della sua vita. Tanto mi è bastato, tenendo rigorosamente un fondo storico, nel senso che gli accadimenti narrati sono effettivamente provati. Ho voluto raccontare a mio modo quel personaggio che, fin da bambino, mi ha cambiato le cellule e, forse, dopo tutti questi anni, in un’età matura come la mia, sono riuscito a darmi una risposta del perché la sua musica sia così importante non solo per me, ma per tutti noi.

Perché e in base a cosa ha deciso di accompagnare la lettura di ogni capitolo con uno dei meravigliosi brani di Bach componendo su Spotify una playlist pubblicata sulla sua pagina Facebook?

Lo ritengo un gioco divertente, un approfondimento. Le mie sono semplicemente piccole indicazioni, come fosse una breve colonna sonora. Ho trovato in quelle musiche un qualcosa che mi rimanda all’atmosfera di quel preciso capitolo. Il lettore, se le ascolta, può approcciarsi alle sue composizioni meno famose capendo, così, la varietà, il caleidoscopio di suoni che Sebastian è riuscito a creare.

Un libro biografico e di formazione, ma anche, in parte, autobiografico dato che vi siete entrambi avvicinati da piccolissimi alla musica, provenite da famiglie protestanti abituate a cantare in chiesa, siete improvvisatori e utilizzate passaggi di destrezza e combinazioni di registri in modo sublime. Come è riuscito a dosare, in modo così armonioso, realtà, immaginazione e soggettività? Quale, tra tutte, è la componente maggiore e perché?

Indubbiamente sono stato portato a ricordare la mia formazione, mi è venuto naturale pensare ad un ragazzo del 1700 come lui che potesse veramente crescere in mezzo ai suoni. In quel periodo, il suono era tenutario di un potere enorme, molto più di oggi.

La musica non era a disposizione come ai giorni nostri, i suoni legati alla musica erano creati esclusivamente dagli strumenti veri; le occasioni per ascoltarla erano certamente molto rare, una di queste, la più importante nella Germania di Bach, era la funzione religiosa dovuta alla Riforma luterana. Lutero, parlo solo dal punto di vista musicale, ha avuto l’enorme intuizione di mettere la musica al centro della funzione. Il canto e, di conseguenza, il corale, hanno segnato un imprinting, un codice da cui poi si sono sviluppate, a mio avviso, tutte le musiche.Sebastian ha avuto tra le mani questo destino, la capacità, l’intuizione, l’ingegno per usare questo codice, per creare una sorta di alfabeto, di grammatica, alla base di tutta la musica che abbiamo ascoltato fino ad oggi e che ascolteremo ancora. Ha creato una mappa di stelle che serve all’uomo per compiere un viaggio in pianeti nuovi, ma è un codice che si utilizza nella musica pop, jazz, contemporanea, in qualunque genere arrivato nei secoli successivi. La matrice, il codice, il DNA di tutto ciò arriva dalla codifica creata da questo meraviglioso ragazzo.

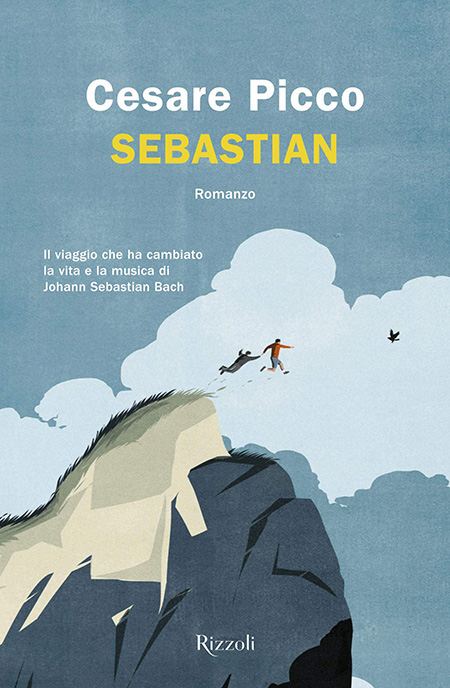

Il racconto di un viaggio che ha cambiato la vita e la musica di Bach, del legame di amicizia fraterna che lo legava a Georg Erdmann, ma anche e soprattutto di un percorso iniziatico, costellato di prove estenuanti, tra luci ed ombre, verso l’acquisizione della consapevolezza, della rivelazione epifanica da intendersi alla maniera di Joyce, della discesa nel grembo dell’ignoto per trovarvi del nuovo, parafrasando Baudelaire, sintetizzate dall’immagine di copertina. Quanto l’esoterismo di Bach ha influenzato la sua stessa capacità di ascolto non solo dei suoni del cosmo, ma dei suggerimenti dell’anima che hanno poi portato alla creazione dei suoi capolavori?

La copertina è una metafora straordinaria di un salto nel buio, che, non a caso, indago da 10 anni con i miei concerti. Il buio è stato un punto di arrivo nella vita di Bach, visto che gli ultimi tre anni li ha passati sempre più verso l’oscurità e, così come scrivo nel libro, senz’altro, in quelle tenebre, è riuscito a trovare e a vedere il mondo e i suoi suoni in una maniera diversa.

Sì, è un viaggio iniziatico. Due ragazzi che si mettono sulla strada in mezzo a mille pericoli, epidemie, brigantaggio che, in quel periodo, erano all’ordine del giorno.

Lui, il primo della sua famiglia che scappa da una realtà molto piccola per ad andare così lontano a studiare e a raggiungere traguardi tanto importanti dal punto di vista professionale. Mi piace pensare che proprio in quel viaggio sia partita la sua scintilla verso le prime intuizioni esoteriche e spirituali che poi, con gli studi e la maturità, ha trasformato nel suo linguaggio, nel suo codice.Io credo che l’associazione della sua musica ad un processo matematico – scientifico, se rimane tale, sia estremamente riduttiva. Non dimentichiamo che, tra il Seicento e il Settecento, gli studi di alchimia, esoterismo, occultismo erano comunque al culmine.

Gli iniziati, allora, erano curiosi e in crisi, anche nella positività del vedere un mondo assolutamente diverso che potesse essere concepito da forme e poteri che non sono esclusivamente matematici, ma che arrivano, appunto, a piene mani a prendere dalla spiritualità, dal mistero. Quello stesso mistero che, guarda caso, ascoltando le consonanze di Sebastian ci arriva, anche se non riusciamo a dare una spiegazione, ci trafigge il cuore, la pancia, perché, così come faccio dire a Sebastian da ragazzo, in fin dei conti, si tratta di vibrare con il mondo, di intonare il proprio suono con l’universo.

Un testo fitto di simboli, alcuni più immediati, altri più sottili, e tra tutti il corvo che guida i due ragazzi, icona del destino, della crescita personale, dello spirito di adattamento, tramite fra il mondo terreno e quello spirituale, animale psicopompo, traghettatore delle anime verso l’aldilà. E difatti, quel salto nel vuoto che i due compiono è da intendersi come morte simbolica che li porterà a rinascere a vita nuova. Senza il compimento di quella trasformazione avremmo oggi la mappa dell’universo musicale?

Il corvo è a disposizione di ognuno di noi, probabilmente in più momenti della nostra vita, di sicuro nell’adolescenza e, in quella di Sebastian rappresenta un momento topico, nel senso che ognuno di noi è costretto, forse, a nascere per la seconda volta e, forse, a nascere per la prima volta da solo.

Capire quando si diventa adulti può aprire una porta, capire che si può combattere nell’ombra il destino e uscirne vincenti, come hanno fatto loro dopo questo viaggio.

Capire che il salto nel buio che proviamo nel periodo adolescenziale, momenti terrificanti in cui una mattina siamo al settimo cielo e dopo cinque minuti ci sentiamo sotto terra, quando arrivano i primi pensieri di morte, pensieri di una forza inaudita.Ecco, il corvo è, per me, il primo simbolo nella comunicazione con il mondo e con l’universo. Nei miei studi sono arrivato a questa piccolissima ma importantissima presenza, metafora della possibilità che abbiamo.

Se sei disposto a vedere oltre il mondo apparente, oltre a ciò che tocchi, oltre a ciò che i tuoi occhi vedono, allora sei pronto a fare un salto, a sfidare il destino, a prendere in mano la tua vita, a diventare qualcos’altro. In questo senso, il corvo mi è servito proprio a questo.

Concludo con un piccolissimo aneddoto. Solo dopo aver scritto la storia del rapace ho appreso che in uno degli studi di Bach, sullo scrittoio, è rimasta una grande penna con una piuma di corvo nero. Questo particolare, che appunto non conoscevo affatto all’atto dell’inserimento dell’animale come personaggio dal ruolo chiave, mi ha fatto molto piacere, mi ha stupito in positivo.

Il libro è pieno di piccoli incastri, piccoli giochi tra storia vera e finzione, come, del resto, il genere del romanzo impone che si racconti.

Come mai ha scelto di utilizzare più narratori che, secondo la loro personale ottica prospettica, raccontano gli eventi senza seguire il classico ordine cronologico, rimarcando, così, che il tempo non esiste?

Ho scelto due livelli temporali, ci sono esattamente 50 anni che separano il Sebastian ragazzo sulla strada dal Sebastian morente sul letto negli ultimi periodi della sua vita. Mi rendo conto che ci voglia coraggio già solo per scrivere un romanzo su di un talento del genere e, perciò, per raccontare la sua vita, non me la sentivo di dargli l’io narrante. Ecco, quindi, che ho usato Anna Magdalena e Georg a lui legatissimi.

Anna Magdalena, donna straordinaria, figura meravigliosa; non poteva che esserci una donna fortissima accanto ad un uomo come lui. L’altra cosa bellissima è che non esistendo immagine alcuna che la ritragga, possiamo fantasticare a nostro piacere, anche solo fisicamente, quindi avevo un margine di creatività molto ampio. Si sa quando si sono sposati, si conoscono i loro spostamenti, ma non si sa nulla della vita di questa donna, per giunta musicista; nulla su come in quell’epoca potesse vivere al suo fianco, su cosa potesse vedere nelle partiture, nei suoni di questo suo amore, suoni che, peraltro, lei stessa aveva imparato a trascrivere.

La musica è stata veramente il collante fisico, spirituale, materiale, economico, sentimentale di questi due meravigliosi esseri umani, che per ventinove anni, hanno compiuto dei miracoli. Ed io, nel libro, mi sono sentito di dire che se Bach è riuscito a fare determinate cose è stato anche assolutamente merito della forza di un’anima enorme come quella di Anna.

La seconda voce narrante è quella del viaggiatore, personaggio realmente esistito, Georg, manna per tutti gli storici, cui Bach scrive nel 1730. Del loro rapporto si sa solo che si erano conosciuti al liceo e, grazie a questa unica piccola lettera, di una pagina e mezza, indagata millimetro per millimetro, gli studiosi riescono a capire le problematiche economiche, finanziarie, sociali di Sebastian a Lipsia. Non si sa nient’altro.

Così come ho supposto, il ricordo di quest’amicizia nella vita di Bach doveva avere una certa importanza, per questo gli ho dato spazio nel romanzo.

Anna Magdalena, la seconda moglie del musicista, nel suo testo occupa un ruolo fondamentale. Il soprano, che dopo il trasferimento a Lipsia smetterà di cantare, condivide i suoi stessi interessi e trascrive la sua musica. Torneranno ad esibirsi insieme solo nel momento della morte di lui, che coinciderà con l’ultimo suono che gli resta da trovare, quello del fruscio della sua anima. Come mai sarà proprio lei il canale di contatto, dopo 50 anni, con Georg Erdmann?

Perché ha imparato ad essere la sua ombra e, negli ultimi anni, anche la sua luce. Non posso non immaginare che nell’ultimo periodo sia stata la persona a lui più vicina che lo aiutasse nella quotidianità del vivere. Stiamo parlando di una persona non vedente, di conseguenza con delle problematiche giornaliere serie, a maggior ragione nel 1750.

Le due operazioni agli occhi, e questa è storia, a mio avviso devono essere state molto tragiche e non solo per le tecniche utilizzate.

È doloroso il pensiero stesso che un uomo, per molti aspetti così rigido e di grande etica, sia stato disposto a mettersi nelle mani di un ciarlatano, sperando, con tutte le sue forze, di tornare finalmente a vedere. In quei momenti, di estrema disperazione, evidentemente, si è disposti a tutto. Ed ecco spiegata la sua sofferenza tramite la voce di Anna.

Perché i tanti e continui riferimenti ai quattro elementi e al mare, che secondo alcune culture è la massa primordiale, la fonte di tutta la creazione?

Quest’ultima definizione, non a caso, la leggo in maniera naturale. Dal punto di vista tecnico – letterario, ho dovuto trovare il modo di descrivere la donna musicista del Settecento quale era Anna e spero di essere riuscito a trovare nel libro una sensibilità e, chiaramente, il lato femminile, materno. Il mare è appunto quel fluido che accoglie noi e tutto il pianeta. Ho immaginato che, come prima visione e come primo ascolto della musica di Bach, Anna avesse potuto scorgere questo elemento naturale.

Laddove noi pensiamo che tutto sia matematica, razionalità e pitagorico conteggio dei suoni e delle frequenze, l’epoca barocca ci ha insegnato quanto le fenomenologie del mondo esterno entrino in maniera naturale nella vita quotidiana. Trovare la tonalità giusta per ogni affetto, per la tristezza, per la gioia, per la malinconia, riuscire a dire “oggi mi sento quasi in mi bemolle maggiore”. Il romanzo inizia appunto con questo gioco ideato dai ragazzi, la mappa dei suoni segreti: affamati com’erano di suoni, non avendo nulla di ciò che abbiamo noi oggi, né iPad, né Spotify, erano in continua ricerca.

Sebastian è stato un “accalappiasuono”, uno che sapeva smontare un organo perché aveva voglia di capire come funzionava.

Di certo, è stato il più grande autodidatta della storia dell’umanità, a cui tutto risultava naturale, colui che, ricordiamoci, diceva ai suoi allievi che bastava fare come lui, ripetere le cose come le faceva lui per essere in grado di riuscirci. Sappiamo bene che non è così.Non avendo musica a disposizione andarla a scovare in ogni angolo del mondo, in ogni strada, nel fruscio degli alberi, nel vento, nel cinguettio degli uccelli in un suono che non è mai uguale a se stesso. Questa è una meraviglia che, giocoforza, ci siamo persi nei secoli.

La sua descrizione della cecità di Bach che, per dirla alla Hillman, è il prerequisito del metodo edipico della psicologia del profondo con cui si inaugura la ricerca di sé, il mezzo che ha a disposizione per “arrivare al codice definitivo e assoluto”, quello secondo cui il suo “sentire non ha più confini”, ricorda molto l’incanto evocativo del pianoforte durante il suo meraviglioso ‘Blind Date’, sbaglio?

La ringrazio per questo suo parallelo. Con questo concerto al buio ho una grande fortuna, la possibilità di trovare i suoni in un’altra maniera, scovarli nel buio e riportarli alla luce, usando anch’io gli occhi in maniera diversa.

Ciò che Sebastian ha visto negli anni ultimi della sua cecità è qualcosa che va oltre l’umano, siamo nel sovrumano. ‘L’arte della fuga’, l’incompiuta, non è nemmeno più musica da suonare.Il pensiero che questa mappa stellare di codice di suoni sia arrivata negli occhi di un non vedente e che tutti questi pallini neri, questi suoni, siano stati messi in quel determinato punto del pentagramma, in quella posizione che è sì matematica, ma anche pura spiritualità in una perfezione che poi è quella del nostro creato, di quel che noi troviamo all’interno di un tronco d’albero, di una foglia, dalla precisione delle molecole e di tutto ciò che abbiamo dentro; beh, questo punto di arrivo inonda, di luce sempiterna, l’opera di un uomo che io voglio ricordare più che come un vecchio sconfitto dalla malattia, come ragazzo su di una strada sterrata, insieme ad un amico ed un corvo, che ha avuto il coraggio di cambiare, per sempre, il destino della nostra musica.

Chi come me ha avuto il privilegio di assistere al suo ‘Blind Date’ sa cosa intenda per esplorazione del buio, dimora di tutte le cose, appuntamento con se stessi, prima ancora che esperienza sensoriale con il mondo. Il progetto artistico, che si sposa così bene con solidarietà ed umanità, organizzato insieme a CBM Italia Onlus, la porterà di nuovo a Napoli a breve?

Le do in anteprima una notizia bellissima. Non posso indicarle ancora la data precisa, ma con CMB Italia Onlus, di cui sono testimonial da anni, saremo a Napoli per il ‘Blind Date’ ad aprile e, ovviamente, la aspetto in platea.

Sarà la giusta occasione anche per presentare il libro, non so ancora se il giorno prima o quello dopo il concerto, per ora non è stato ancora formalizzato alcun appuntamento, ma sicuramente a brevissimo ci rivedremo e poi, ho da autografarle il libro.

Autore Lorenza Iuliano

Lorenza Iuliano, vicedirettore ExPartibus, giornalista pubblicista, linguista, politologa, web master, esperta di comunicazione e SEO.